8 2光子共鳴ラマン散乱

投稿日 : 2021.12.18

1974年の10月の末、Mysyrowiczの発表から遅れること3ヶ月、筆者たちは実験結果を発表しました。前の節で引用したデータは本論文として翌年の3月に発表したものです。

その春の日本物理学会だったと思います、筆者が発表を終え、質疑応答の時でした。筆者は故Toyozawaのコメントに目を丸くしました。彼は笑顔で「鋭い発光はラマン散乱光ではないですか?」と。壇上でその意味を理解できませんでした。「ラマン線? あのインドのラマンの、分子の振動エネルギーが分かる・・?」発表の後、詳しく丁寧な説明をいただいてようやく理解できました。自分の持っていた知識がバラバラのまま、応用が利かない頭の固さを思い知ったのです。学会の発表の質疑でこれほどまでに建設的で本質的な質問を受けたことはこれまでありませんでした。

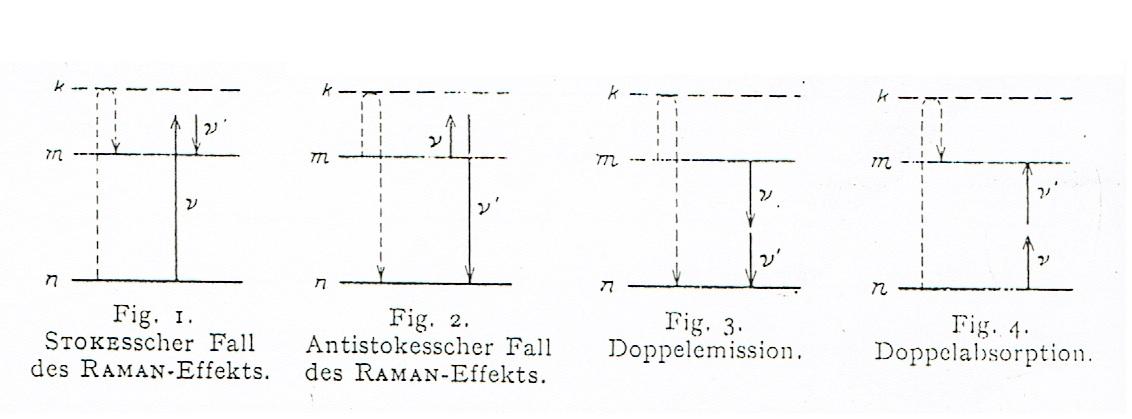

ここでその内容の前に、前に述べたMaria Goeppertの二光子過程の論文についてもう一度触れておきます。彼女の論文では2個のフォトンが関与する図のような光学過程が理論的に扱われていました。この図は彼女の最初に発表した短い論文から引用したものです。 左から右へ順に、ストークス・ラマン過程(Fig.1)、アンチ・ストークス・ラマン過程(Fig.2)、二光子放射(Fig.3)、そして右端が2光子吸収過程(Fig.4)です。左端と右端では、nが始状態、mが終状態、そして間の二つの過程ではmが始状態、nが終状態になり、kは中間状態(方違いのお寺です)を概念的に表しています。

左から右へ順に、ストークス・ラマン過程(Fig.1)、アンチ・ストークス・ラマン過程(Fig.2)、二光子放射(Fig.3)、そして右端が2光子吸収過程(Fig.4)です。左端と右端では、nが始状態、mが終状態、そして間の二つの過程ではmが始状態、nが終状態になり、kは中間状態(方違いのお寺です)を概念的に表しています。

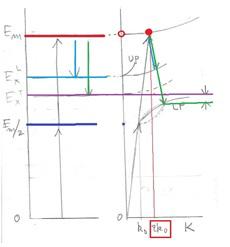

ここで励起子分子の問題にあてはめたものが次の絵です。

左側はHanamura理論とToyozawaコメントの要点を描いたものです。上の図のFig.4のnがここでは多電子の基底状態、mが終状態の励起子分子の状態で、赤の横線で表しています。この線へ向かう2本の上向きの矢印が二光子遷移を表します。主な中間状態が励起子状態です。

筆者らは励起子分子が水色の線で示した遷移(ML)と緑色の線で示した遷移によると考えたわけですが、Toyozawaの指摘は、鋭い発光線の起源は、上の図のFig.1のストークス・ラマン過程で、入射フォトンが一個ではなく、2個の光子が励起子分子状態を中間状態として散乱し、励起子を残すものではないか?というものでした。もしそうなら入射フォトンのエネルギーℏωiを変化させると、散乱光のフォトンのエネルギーℏωsも変化し、次の式で表されるはずだと教えられたのです。![]()

当時を振り返れば、筆者は非線形光学については、一般の電気分極をフーリエ分解した周波数成分がそれぞれ光源となって光学信号が生まれ、それぞれに違った名前で呼ばれて、あれもあるこれもあるということを知ってはいても、そのミクロな過程にあまり興味を持たず、量子エレクトロニクスの枠組みの事項として知っていたに過ぎません。というのは量子エレクトロニクスという名称に多少の抵抗感を感じながら、どちらかというと避けていたのです。楽器も限界を超えた扱いをすれば不協和音は出てくる、という程度の知識だったのです。

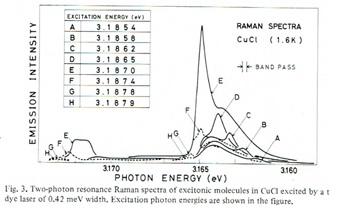

学会から帰って早速Toyozawaのコメントを実験で確かめたところ、コメントの通りのスペクトルが現れました。なるほど・・・・と感心しました。次の図はその一例です。もっともこの実験には既成の色素レーザは不十分でした。もっとレーザーの光のスペクトル幅の狭いレーザーの光が出る装置を大急ぎで製作しました。(工作室の技術者の方々の全面的な協力が得られたのは幸いでした。素人の書く設計図はひどいもので、こんなものどうやって作るのか?「これさ、どう入れるのさ、入らねっちゃ」と、お国言葉で笑われながら、それでも驚くような速さで完成させていただきました)

その後もっと改良した装置をMitaが製作して、後で述べる詳しい実験ができるようになりました。

さて、初めて鋭い発光線が観測した時、筆者は励起子分子が横波の励起子に崩壊するについては励起子ポラリトンの影響によってMTに対応する発光線の位置がずれていることに気づきました。実際にポラリトンの分散曲線を計算して吟味すると、観測にかかる発光線のエネルギーを正確に再現できましたので、ポラリトンの効果を確信しました。上司のUetaには「確かか」と念を押されましたが、筆者は躊躇なく「確かです」と答えました。

その後Hanamuraとの議論などを経てグループでは、上の絵の右側に示したように、MTのラマン散乱光が現れた時、散乱光の観測方向を変えれば励起子分子の●から図のようにポラリトンのエネルギー面を交わる円錐状にラマン線の位置が変化するだろうと予想しました。

しかし、筆者は、その方向の研究は励起子ポラリトンを詳しく調べることになって、いい論文がいくつも書けるだろうとは思いましたが、自分には優先すべき別の課題があったので続けませんでした。というのはBECを論じるには、本当に●印の励起子分子状態に多数の励起子分子が実際にできて、何らかの熱平衡状態ができることを確かめなければならないと考えていたのです。なぜなら励起子分子状態がラマン散乱の中間状態にすぎなければ、励起子分子の統計などを考えることすらあまり意味がないからです。BECの話に乗ったからには放置することはできないと。

そして、一方、筆者はToyozawaの指摘に端を発した理論家たちの議論を聴きながら、自分たちが非常に基礎的で興味深い課題に直面していることを知りました。そして、往々にして個別の課題に目を奪われ、その総合的な物理的意味まで研究が掘り下げられなかったことに多少の不満を感じていたからか、実際に教科書にある基本的な問題に目を向けられる直接の機会に恵まれたことを非常にうれしく思いました。その問題とは共鳴蛍光とよばれるある意味で光学過程についての難問に関することでした。

一方、予想通り二光子共鳴ラマン過程を使った励起子ポラリトンの研究は、筆者がグループから転出した後、Mitaらによって引き継がれ、非常に詳しい研究として基本的な部分は彼の博士論文としてまとめられました。彼の論文では筆者の課題も興味を持って継続した部分も含まれています。

しかし、筆者が興味を集中することにした問題、すなわち本当に●の位置でBECが実現するのかという課題については、新しい職場で再びこの問題の研究活動を始められるまでのおよそ2年間余りの間、特に大きな進展はありませんでした。

これは筆者にとっては幸いでした。当時、その方向の研究は海外での主に亜酸化銅の励起子系に向いていたからです。

コメント