はじめに

投稿日 : 2025.02.09

この拙文は、1900年(明治33年)12月25日に出版された育児書『育児の心得』を、現代の読者にも親しみやすい形にしたものです。

また、今日手軽に使えるまでに進化したAI(Artificial Intelligence:人工知能)を活用して、明治時代と現代の小児医学や医療の知見を比較することによって、この育児書の現代的意義を探ったものです。

◇

この育児書の著者は1866年(慶応2年)6月生まれ、1953年(昭和28年)2月に亡くなった小児科医、長澤 亘(わたる)で、筆者の父方の祖父にあたります。

彼は、現在の神戸大学医学部の前身である神戸医学校を卒業後、東京大学医学部の前身である医科大学小児科専科を経て、1897年(明治30年)に神戸市生田区(現在は中央区)下山手通で小児科専門の医院を開業しました。

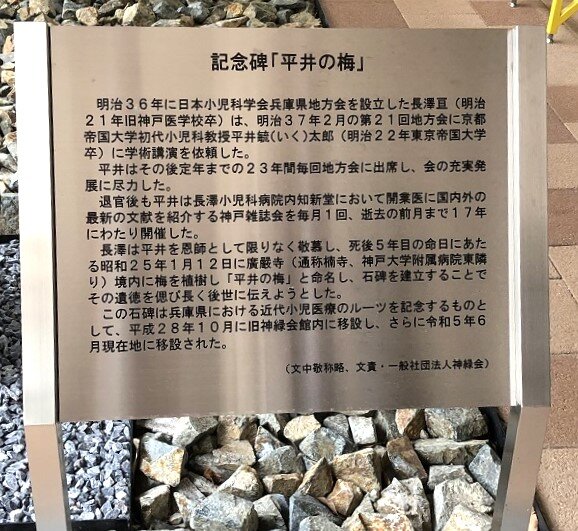

その後、1907年(明治40年)には、同じく隔離病棟を備えた小児科専門病院を下山手通に開設しました。彼は病院内で、最新の小児医学を学び普及させるため、京都帝国大学医学部初代小児科教授である平井毓太郎教授を定期的に招き、医学関係者のための雑誌会を長年主宰しました。この活動を通じて、地元の小児医療や小児科学会の発展に大きく貢献したとされています。神戸大学医学部同窓会(神緑会)の前会長、前田盛博士の調査レポート(神緑会会報誌第13巻第2号、23ページ「明治2年神戸病院建設を起点とした歴史探訪の最後として」)や、複数の同窓会関係者による研究が公表されています。また、同窓会館の玄関には、写真のような記念碑が設置されています。

彼は姫路藩の藩士として姫路城下に生まれました。彼の父は、幕末期に家老・高須隼人らと共に姫路城の無血開城を実現し、姫路城は戦火を免れました。この功績が、現在世界遺産に指定されている姫路城の姿が保たれる基盤となったと言えるでしょう。

彼の父は息子に「亘」という名前を付けました。「亘」の本来の意味は「巡る」で、「わたる」の意味を表す漢字は「亙」だそうです。この漢字は「川に舟を浮かべて対岸へ渡る」という意味を表す象形文字だそうです。父は、激動の時代を乗り越えてほしいという願いを込めて、おそらく「亙」という字を選んだのでしょう。父は息子に薬剤師の道を勧め、その後、医療の道に進むきっかけとなりました。

彼は明治から大正、昭和の戦前・戦後を通じて、小児医療に専念し、小児科学会の発展に貢献しました。その理由は、彼の自叙伝に明記されており、なぜ小児医療に従事することを決意したのかがわかります。

1894年(明治27年)の日清戦争の際、彼はさっそく兵士として志願しようと考えたものの、一晩考えた結果、子どもの病気を治すことで国に尽くすべきだと決意しました。この決意は、彼自身との真摯な約束であり、その後、彼は生涯その約束を守り続けました。

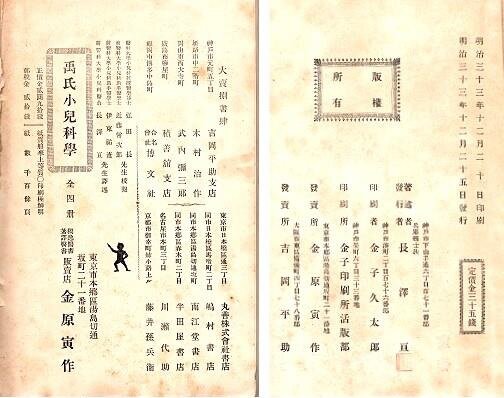

医科大学在籍中、彼はJulius Uffelmann著『Handbuch der privaten und öffentlichen Hygiene des Kindes zum Gebrauche für Studirende, Ärzte, Sanitätsbeamte und Pädagogen』(「医学生、健康管理者、教師のための、子どもの家庭および公衆における衛生ハンドブック」)を翻訳し、1894年(明治27年)に出版しました。この本は、当時ドイツのロストック大学の教授だったウッヘルマンによって書かれたもので、近代デジタルライブラリーで読むことができます。

『育児の心得』は、ウッヘルマンの書籍を基礎に、彼の臨床医としての経験を加えて書かれたものです。

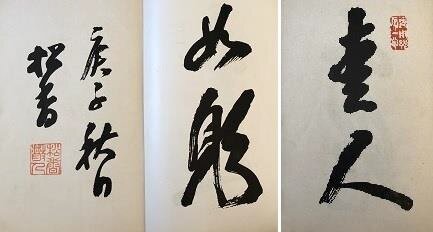

本書の見開きには、福島県三春町福聚寺の住職、玄侑宗久和尚によれば「人を重んずること、躬の如くせよ」、すなわち「我が身を大切にするように、人を大切にせよ」という意味の墨跡が掲載されています。これは、育児書を記すにあたって医師としての姿勢を示したものと思われます。

この墨跡の作者は雅号「松香」から「長與專齋」で、当時、医学界や衛生行政の重鎮であり、種痘の普及に大きな功績を挙げた人物です。

『育児の心得』が書かれたのは日露戦争前夜で、当時の社会は「富国強兵」を掲げ、国家や家長に対する絶対服従が求められる時代でした。女性もまた、家庭に入り、子供を産むことが国家や家のための主な使命とされていた時代です。

亘は儒教思想に強く影響され、忠君愛国の教育を受けて育ちました。そのため、本書に使用される言葉や表現の中には、現代にはふさわしくないものもあります。しかし、育児の本質は政治や社会環境に左右されるものではなく、医学的なアドバイスには今でも有益な部分が多いと考えます。ここでは、当時の空気をできるだけ残しつつ、現代の言葉や考え方で意訳しています。

◇

現代は、科学や技術の飛躍的な進歩により医学や医療技術が飛躍的に進展し、薬剤の種類も多様化しています。医療関係者の教育制度や医療制度も当時とは異なります。そのおかげで、平均寿命は延び、100歳を超える人々が増加しました。

しかし、その一方で、経済を最優先にする政治や産業界の影響を受け、医学界もその影響を強く受け、特に小児や若者を取り巻く医療環境は悪化しているとも言えます。この改善には、医療の原点に立ち返り、社会全体の意識改革が必要です。

特に昨今、わが国では高齢化と少子化が重要な社会問題として浮かび上がり、私たちの日常生活に深刻な影響を与えています。特に少子化については、労働人口の不足などにとどまらず、未来を切り開く人材の確保のために極めて重要であり、将来を担う子どもたちが健やかに育つ環境を再構築することが求められています。

この育児書には現代においても十分に通じるメッセージが盛られているのではないだろうか?

これが筆者がこの育児書を現代文に直そうとした動機です。

◇

各セクションの内容に対して、『現代の医学からのコメントをください』とAIに問いかけてみました。本文の末尾に示した『AIのコメント』又は『続きを見る』をクリックすると表示されます。話題によっては筆者とAI との問答も合わせて表示しています。ここではAIとして”ChatGPT”を利用規定に準拠して試用しました。

(*現代のAIは、問いかけの趣旨をあらかじめ察知してコメントに反映させたり、何かの意図に沿ってある方向へ誘導するコメントや間違ったコメントを出力したりする可能性があります。したがって、ここで記したコメントは、あくまで一つの参考資料であることをあらかじめお断りしておきます。なお、煩雑さを避けるために、AIが出力するために使った可能性のある参照元の表示は省略しました)

本文中に加えた(*)は筆者の補足です。また、育児の理念が時代を越えて継承されている例として、元聖母病院小児科部長、故東恩納洋著『赤ちゃんから幼児まで:育て方のコツ24章』(主婦と生活社)の目次を参考として引用し、付録として追加しました。この育児書は、『育児の心得』が出版されてから80年後の1980年(昭和55年)に出版されたものです。

『育児の心得』は、医学環境が現代と比較して不十分であった中で、小児医療に専念した一人の医師の熱意や意志を記録したものですが、誰もが知っておくべき基本的な育児の知恵を現代の観点と比較しながら学べる参考資料として、育児世代のお母さんやお父さん、そして、ご家族に、すこしでも有用であればと筆者は願っています。また、筆者の拙文に対する医療現場の医師、看護師、医療技術者、そして基礎医学の研究者などの皆様のご意見やご叱責をお待ちしています。

コメント