6 励起子分子 (excitonic molecule, biexciton)

投稿日 : 2021.12.18

励起子分子は励起子が2個結合して分子になった量子で、水素原子2個が分子になるのと同じ理屈です。ただ、水素分子は自然界に安定に存在していますが、励起子分子は励起子よりさらに高い多電子の系の励起状態の一形態ですので有限の寿命があり、一個の励起子と一個のフォトンに崩壊します。

塩化銅の結晶はこの励起子分子を研究するには非常に便利な物質で、筆者もこの量子に関わる光学現象を主に調べました。ここではその中で特に印象深かったいくつかの経験を振り返ります。

1945年にWheelerが電子の複合体の一形態として、電子—陽電子対が理論的に考察され、1947年にHylleraasとOreがポジトロニウム分子の束縛エネルギーを評価しました。それから10年ほど後に、1958年、Lampert やMoskalenkoが励起子分子の理論へと発展させ、励起子分子の研究の歴史が始まりました。

励起子分子が実際に塩化銅の結晶で発見されたのは1968年で、フランスのNikitinのグループにいたMysyrowiczらによります。彼はポーランド生まれの実験物理学者で、戦禍によってスイスで教育を受けた後にNikitinのグループに加わり、そこで励起子分子を発見しました。その後彼はパリへ移り、CNRSの研究者としていろいろな国の研究者と共同研究を続けて非常に魅力的な多くの研究成果を発表してきました。

Nikitinのグループでは、彼が去った後も塩化銅の励起子分子の研究をGrunらが継承しました。一方、70年代になると東北大学のUetaグループのGotoらによって同様な研究が始められました。

当時の研究では、まずレーザーの光で高い密度の電子と正孔を作り(当時利用できるレーザー装置から得られる光の波長が限られたためです)、それらが結合して励起子を作ります。しかし、励起子の密度も高いのでその寿命内に2個が会う機会が増えることを利用して励起子分子を作りました。

この励起子分子が崩壊する時に出るフォトンは励起子分子と励起子のエネルギーの差のエネルギーを持ちます。1個の励起子分子のエネルギーは2個の励起子エネルギーより、2個がくっつく束縛エネルギーだけ低いために、励起子のエネルギーからその束縛エネルギーを差し引いたエネルギーのフォトンが発光スペクトルとして観測されることから、励起子分子ができていることが分かるわけです。

東北大学のグループでは、Soumaらがとても興味深い論文を発表しました。

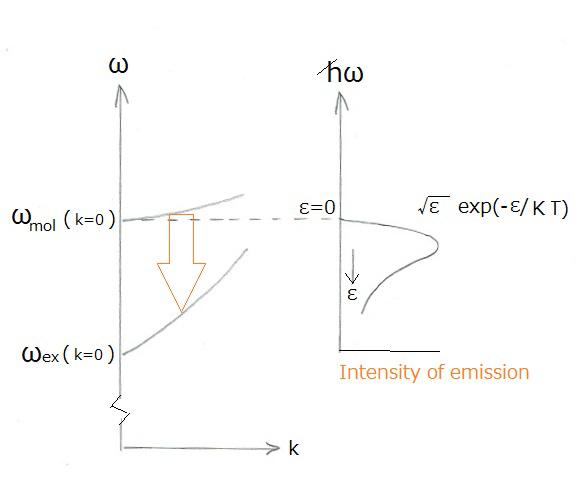

彼らはM発光の形状は図のような数式で解析しました。

この理論式によれば、ある温度Tで熱平衡にある励起子分子の気体の中での励起子分子の速度分布(マックスウェル分布)を仮定し、励起子と励起子分子の有効質量の違いによって、波数の大きい励起子分子ほど崩壊する時にエネルギーの低いフォトンを放出するので、発光の形は波数ゼロの励起子分子と励起子のエネルギーの差(ε=0)から急に立ち上がり、緩やかに弱くなることになります。彼らはそのような解析で実測された発光スペクトルの形を再現することに成功しました。

筆者が特に興味を持ったことは、彼らの解析によれば結晶が絶対温度4度(摂氏-270度程度)に冷やされているにもかかわらず、励起子分子の気体の温度はそれより一桁ほど高く熱的に平衡状態になっているように見えることでした。

どうしてこのような温度差が生まれるのだろう? この疑問は筆者の意識の中で今も生き続けています。

その後、励起子分子が縦波励起子に崩壊する過程と横波励起子に崩壊する二つの経路があることがわかり、それぞれML発光とMT発光と呼ばれています。その頃だったでしょうか、このように熱分布している励起子分子の気体が、励起子分子はボソンと見做せる場合には、BEC(ボースアインシュタイン凝縮)する可能性があり、それをついに発見した、という実験結果が東京大学の物性研究所のグループで発表され話題になりました。その根拠は、励起子分子でBECが起きれば図の波数ゼロの励起子分子からの発光が、鋭い線スペクトルとしてε=0に現れると考えられていたからでした。このニュースで関係者は俄然盛り上がりました。何しろアインシュタインが1924年に理論的に予言してから半世紀の間、誰もこの現象の確実な実証をした人はいなかったのですから。

ところが間もなく、その原因は別にあるという論文が米国で発表され、一気に熱が冷めてしまいました。そして、「BECなどあたりまえの現象で、すでに液体ヘリウムの超流動や金属の超電導で検証済みじゃない、いまさらどうしてそんなに騒ぐの?」 とか、「アインシュタインの名前がついているからだろう?」などと陰で嫌味をいう人も出る始末でした。しかし、気体のように試料の中をうようよしている励起子分子がいるのなら、条件が整えば、教科書に書いてあるほどの現象ですから励起子系でもBECが起きても悪くないだろうと筆者は思い、そのとき統計力学の教科書を読み直したものです。(当時BECによる発光線と誘導放出による発光線との違いについて諸説あり、まずは誘導放出説が優勢でした。しかし、ローダミン溶液での光のBECについての研究では、それらの区別がフォトンの統計性から区別できるようです。ですから、当時、BEC説を潔く引っ込めることもなかったようにも今では思います)

その後、Gotoがグループを離れたことで、励起子分子の研究のお鉢が筆者に回ってきました。実際に仕事を引き継ぐにあたって、関連論文を初めて読みましたが、中でも最も印象深かったのは、1971年に出されたポーランドのJ.Adamowskiらの理論でした。

彼等はもっとも簡単なモデルで、励起子が2個束縛するエネルギーの評価から、励起子分子の安定条件を数学的に判定する方法を提案しました。その安定条件は、マイナスの電荷をもつ量子(水素原子、ポジトロニウム、励起子ではどれも電子です)とプラスの電荷をもった量子(水素原子の場合は陽子、ポジトロニウムの場合は陽電子、励起子の場合はホールです)との比σ=m-/m+によって決まるものだということを解析学の原理によって導きました。

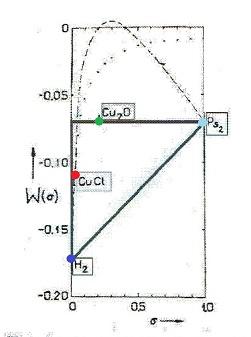

この理論の結論が右の図です。縦軸のWは励起子分子の束縛エネルギーを励起子の束縛エネルギーの2倍の比、Eb(biexciton)/2Eb(exciton)、横軸がσです。この理論では太い線で囲んだ直角三角形の内部にあるような物質では励起子分子が安定になります。また、この領域からはみ出すような理論にはどこかに問題があることを論文は示していました。

図の青丸印は水素原子、水色の〇印はポジトロニウム、赤い丸印が塩化銅の励起子、また緑の丸印は亜酸化銅の励起子の場合の束縛エネルギーとなります。

これからわかるように、塩化銅の励起子分子は束縛エネルギーも大きく、実験で検証されたのも自然です。一方、亜酸化銅の場合は励起子分子の束縛エネルギーはポジトロニウム分子程度と小さく存在を実証しずらいことが予想できました。その後の理論的な検討によってもその可能性はないとの結論になっています。しかし、ないことが実証されているわけではなく、新しい実験条件の下では、その存在を密かに暗示する何らかの事実が見落とされていないかと筆者は感じています。

因みに破線は1968年に出されたSharma、また点線は1972年に出されたAkimoto-Hanamuraによる理論計算の結果です。特に後者の評価ではσが小さい領域で大きく三角形の領域から外れていて少々不自然です。実際、この点は著者らによって訂正されました。

さて、筆者は塩化銅の励起子分子の研究を引き継ぐことになったのですが、何から手を付けるべきかと思案しました。そこで大学院生だったNakataの製作したフレーク状の単結晶を使って、彼の指導を受けながら一緒に試料の評価を兼ねて先人たちのデータを追試しました。

ちょうどその頃、前に紹介したHaenshの開発した有機色素レーザーに習った装置が、窒素ガスレーザーとセットで市販され、グループにも導入されました。そこで筆者は初めてレーザーという装置に触れました。それまで筆者は放射光という真空紫外線(空気の吸収があるので、この光は真空中で扱わなければなりません)領域の分光学の仕事をしていましたので、装置の真空漏れに悩まされ、大きな加速器のある素粒子実験施設へ出かけて、高エネルギー物理の人々に気兼ねをしながら、しかも、旅費や滞在費の余分な負担もありましたので、空気中で手元の実験室で研究ができるとは素晴らしい!と、レーザーがどんなものかもよく知らないまま、とにかく飛びついたのです。

でも、これを使って何をしようか? 何をするにしても筆者は後発です。そもそも予備知識がありません。

当時は励起子分子の話題は学会でもいろいろな研究が発表されていましたが、どれもM発光の話ばかりで退屈で、背中の痒いところは、そこではないのではないかなと思って聴いていたのです。でも、今度は自分が取り組む立場になって、さてどうする?

そこで、どうせ後追いだから、この際M発光の起源を否定できないだろうか? ちゃぶ台をひっくり返してみたいものだ、と思いました。筆者は生来あまのじゃくなのです。

方針は明確でした。色素レーザーの波長が連続的に変えられるという利点を活用することでした。どの波長で励起子分子ができやすいかを調べてみるのが手っ取り早いのです。市販の装置は便利なようで不便です。ちょっと手を加えてもよかったのですが、速いもの勝ちの世界ですから(本当はその動機に疑問が残るのですが)とにかくGOと。さっそく実験をしてみたところ予想外の現象に出会いました。しかし、予想外というのは筆者の予備知識がなかっただけのことで、筆者の下心は完全に外れ、ちゃぶ台にあった料理はなかなかのご馳走だったのです。結局、励起子分子の存在を決定的にすることに(残念ながら)なってしまいました。

コメント