5ーb 補足

投稿日 : 2021.12.18

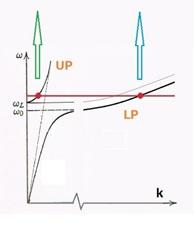

Mitaは、塩化銅の薄い結晶での、励起子のエネルギーに共鳴する波長領域での干渉スペクトルだけではなく、次の図の矢印で示したように、UPとLP励起子ポラリトン状態からもっと高いエネルギーを持った励起子分子へそれぞれ光遷移させるたときに、その干渉縞がどう変化するかを実験で確かめました。この場合、励起子分子の有効質量(励起子のほぼ2倍である)の違いによって、励起子分子のエネルギーとUPやLPのエネルギーには図のように違いがあり、それぞれに共鳴する光の波長が違います。このため選択的にUPとLPから励起子分子を作ることができます。ですから、この選択的光遷移が干渉縞に変化を及ぼすだろうということが予想できます。

実際、確かにUPとLPの干渉によるスペクトルには変化が現れました。かねてからABC問題に興味を寄せていた理論家のChoらは、Mitaのデータを詳しく理論的に考察した結果、干渉スペクトルの変化を理論的に無理なく再現することに成功しました。

一方、筆者のグループのKuwata(Gonokami)は、同様な興味から、この問題をさらに詳しく精度を上げて調べることのできる彼の開発した偏光分光法を用いて、Mitaが使った結晶より一桁ほど厚い試料で、UPとLPを励起子分子へ遷移させたときの各成分の量の変化を詳しく測定しました(この方法についてはあとで簡単に触れます)。

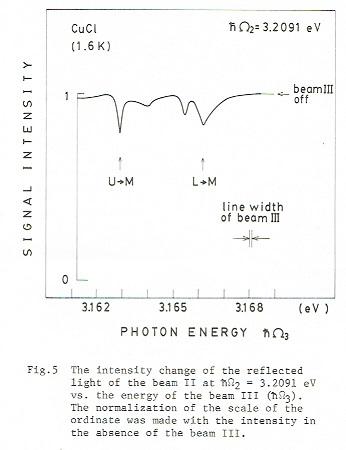

すると実に不思議なことに、例えばUPを励起させると、独立なはずのLPの信号の強度も減って、その逆も起きました。もっとも衝撃的だと世間に思われたのは、同時に反射光の強さも一緒に減ってしまったのです。そのデータが次のグラフです。 横軸は励起子ポラリトンを励起子分子にするためのフォトンのエネルギーで、縦軸の1は元の反射率を表し、矢印で示したように、UPやLPを励起子分子に変換する共鳴エネルギーで反射率が減少しています。

横軸は励起子ポラリトンを励起子分子にするためのフォトンのエネルギーで、縦軸の1は元の反射率を表し、矢印で示したように、UPやLPを励起子分子に変換する共鳴エネルギーで反射率が減少しています。

この不思議な現象を、Nakayamaは、UP、LP、反射光のフォトンが量子力学のいわゆる重ね合わせの状況になっていて、その一成分(例えばUP)を励起子分子に変えるという操作でUPを観測することによって、元の重なりの状況(エンタングルした状態と呼ばれる)が壊され、重なりであった波動関数が、この場合はUPだけに収縮するというもので、まさにEPRの問題に直結しているかもしれないというものでした。

一方、Choグループでは、MitaとKuwata(Gonokami)の結果が違って見えるものの、主な違いが試料の厚さだけに思えるので、ある統一的な基礎理論を使って、試料の厚さをパラメーターとしてMitaの場合からKuwata(Gonokami)の場合へと順次増やして計算することによって、この現象も必ず理論的に筋道だって再現できるはずだということで、色々と考察を重ね、その研究は現在も、より広い枠組みで継続されています。

当時筆者らもこの原因については、筆者たちの考えた根拠に裏図けられた何か具体的な考えはありませんでした。しかし、ちょうど量子力学の観測の問題についての国際学会が東京で企画されているのに合わせて、とりあえずNakayama説を紹介する形で論文を公表し、その会議でも発表しました。これが縁で筆者はAspectと知り合いました。

なお、当時の状況については次のNakayamaとChoの非常にわかりやすく建設的な解説があり、これらを37年も経た今読んでも当時の様子が昨日のように浮かんできます。

中山正敏『透過光を消すと反射光も消える』科学53No.8(1983)、

張紀久夫『CuCl薄膜中のポラリトンに対するポンピング効果:理論の現状』固体物理29、No.11,1985.

ただ、この解説はネットで一般向けには読めないのが残念です。

一方、実験サイドでは、当時この不思議な現象の原因をもっと明らかにするための新しい実験のアイデアも模索し、そのための実験にふさわしい装置を吟味しましたが、当時はあたらしい手法による試料の製作や、フォトンレベルの実験のために耐えられる光源や高感度の光検出器などは、筆者のグループの研究資金では整備できず、これ以上に新しい実験結果は得られませんでした。

最近は当時と違って試料の作り方も多彩になって、装置も非常に進化しているので、塩化銅のこの不可解な現象を記した当時の論文も、”revived interest”になればいいなと思います。

蛇足ですが、この現象で少し盛り上がった空気の中、非常に厳しい批評がある著名な学者から発表されました。事前にいただいた原稿を読んでみると、その趣旨は「あなたたちの実験は、ありふれた実験条件で行われているので、実験結果もありふれた解釈で説明ができるはずである。そうでない特別の新しい現象であると結論するには、非常な困難を克服する必要がある。従って、まずは普通の考えで原因を追究すべきである」という助言に見えました。そして、その行間には「みだりにこの問題を観測の問題と結びつけるな」という雰囲気が漂っていました。

筆者は大家に興味を持ってもらったのは光栄ですし、ご意見は至極もっともですが、ほとんど自明なご指摘なのにと思いました。

というのは、Nakayama説を引き合いに出す背景には、Bellの論文や、Aspectらの実験が原子という簡単な舞台での非常に洗練された実験の繰り返しの末の結果であることも知った上のことで、同じ量子力学の問題の検証をわざわざ非常に複雑な電子系で調べても今更意味がないことを筆者は十分承知していたつもりだったからです。むしろ、次に何をするのがこの現象を解明するのに役に立つかで悩んでいたのですから、「それは自分で考えろ」といわれても、「はい」と答えるほかはありませんでした。

せっかくご意見を頂くなら「この実験が観測の問題に関係あるかどうかはもっと調べてみなければわからない。しかし、関係がないことが分かっても、新しい興味深い現象がみつかるかもしれないので、大いに続けてみる意義がある。自分としてはかくかくのアプローチはどうかと思うのだがどう思うか」というようなコメントでもいただいた方がよほどありがたいと思ったものです。

また、まず否定から入る文化と、とりあえず肯定から入る文化のどちらが生産的だろうとも思いました。どうしてかというと、若気の勢いで始めた無謀な研究でも、本人も予想しなかった結果が出ることもあり、予想した通りの結果を前提とするような研究は教育用の演習ならともかくそれだけの事で、研究者にとっては、リスクのない刺激的でない研究は退屈そのものに筆者には思えたからです。

後で知ったことですが、1976年ごろに書かれたと思えるBellの文章によると、彼はアインシュタインが隠れた変数の支持者であったことは既成の事実だと信じていたそうです。しかし、Bellの論文に対して、1974年にMax Jammer( 1915―2010)という科学史の研究者が、「アインシュタインが必ずそうだったという証拠はない。そのように世間を誤って誘導したのはBellの論文(ベル不等式を提案した論文)だ」という考えを公表したそうです。それに対してベルは、アインシュタインやボームの考えに基づいてこの意見に詳しく反論したそうです。因みにBellの論文は彼が36歳の時のもので、その時Jammerは49歳ごろと思われます。また、BellがJammerにかみつかれた時は46歳、筆者たちが上で述べた論文を出したのは筆者が44歳のころで、比較するのはもちろん僭越ですが、なんとなくその時のBellの気持ちがわかる気がします。

コメント