4 ワニエ励起子

投稿日 : 2021.12.18

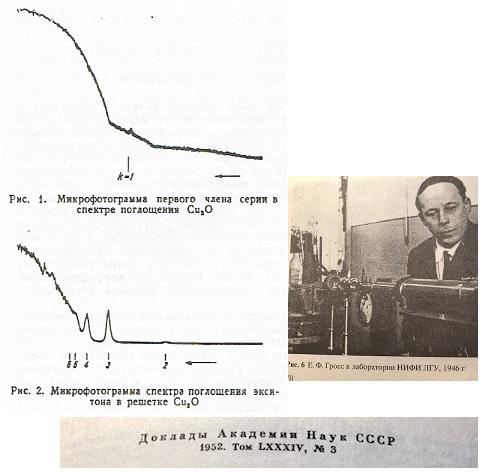

ワニエ励起子の分光学の研究は、ロシアのサンクトペテルスブルグ(当時はレニングラード)のグロス(Evgeny Feodorovich Gross、1897 – 1972)らによる亜酸化銅による水素様のスペクトルの観測が最初で、論文は1952年に発表されました。

この論文に触発されて、フランスのストラスブルグのニキチン(S.Nikitine)らのグループも同様な研究を始め1954年に論文を発表しました。

これらに先立ち北海道大学のHayashiらは、1950年に吸収スペクトルの論文を発表しましたが、言葉の使い方や当時の日本の研究環境の悪さによるデータの鮮明度など不十分なプレゼンテーションによって、ワニエ励起子の最初の発見者としてのクレジットを逃しました。

一方、塩化銅の励起子については、少し後にNikitineや、大阪市大(Kaifu)、東北大(Ueta)グループで始められました。多分日本ではkaifuグループが明確な指針で始めたのが最初に思えます。

亜酸化銅と塩化銅の結晶は、結晶の周期性の特徴から、空間座標の符号を全部逆転した時に同じか違うか(反転対称性と呼ばれます)によって、電子の受けるポテンシャルにもそれが反映されて、波動関数の性質(奇遇性:パリティ)が決まってしまいます。亜酸化銅には反転対称性があり、塩化銅にはありません。

励起子がフォトンから生成される場合、実際は沢山の電子の効果としてある電子状態があるわけですが、光と相互作用しない最初の状態は励起子はないという意味で真空だ考えれば、対称性は偶関数です。ですから、生成確率を決めるのは、光遷移に寄与する電磁相互作用の空間的な形(パリティ)と、励起子の波動関数のパリティです。

ここでまず塩化銅の励起子について紹介します。

43ーaで示しますが、塩化銅の最もエネルギーの高い価電子帯の波動関数は、Cuの3d電子とClの3p電子の波動関数の混ざったもので、奇関数です。一方。最も低い伝導電子の波動関数は、Cuの4s電子とClの3s電子の波動関数の混ざったもので、偶関数です。従って、励起子の波動関数は相対運動の波動関数が水素で言うS状態の時は奇関数、P状態の時は偶関数になります。

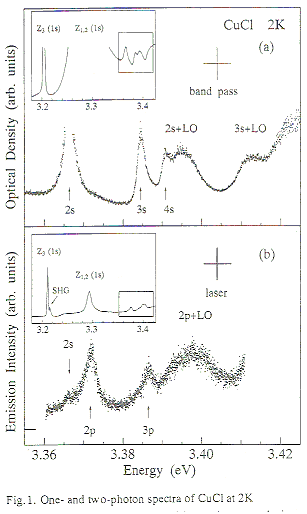

次の図は1994年に筆者のグループの論文で発表したスペクトルです。 上のスペクトルは一光子の双極子遷移による励起子吸収スペクトルです。ここで↑で示した構造が、水素原子で言う1S,2S,3S、4S状態の励起子によるものです。このスペクトルは、左の四角で囲んだ全体のスペクトルから、n=2以上の構造が見えている部分を拡大したものです。

上のスペクトルは一光子の双極子遷移による励起子吸収スペクトルです。ここで↑で示した構造が、水素原子で言う1S,2S,3S、4S状態の励起子によるものです。このスペクトルは、左の四角で囲んだ全体のスペクトルから、n=2以上の構造が見えている部分を拡大したものです。

スピン・軌道相互作用という相対論を考慮した効果によって価電子帯は二つに分裂しており、それぞれにできる正孔を反映して、励起子はそれぞれZ3, Z12 励起子と名付けられています。ここで1S励起子と呼んでいるのはZ3励起子の1S状態を指します。なお、Zは、塩化銅の結晶が硫化亜鉛(Zinc sulfide)の結晶構造に分類されていることを示すためです。

下のスペクトルは2光子遷移によって生まれた励起子に関係する発光の強さを、照射するレーザー光のフォトンエネルギーに対して示したもので、励起スペクトルと呼ばれます。この場合の励起子の偶奇性は一光子遷移の場合の逆になり、P励起子が観測できます。しかし、一光子遷移で見えた1S、2S励起子の構造も現れています。これは価電子帯に3d状態の成分が多く混じっているためと考えられています。ここでLOとあるのは縦波の光学フォノン(原子核同士の運動は、バネの振動のようなもので、その運動も量子力学的にエネルギーは量子化されてデジタルです。このスペクトルの構造は一個のフォトンによって、励起子とフォノンが同時にできる過程によります。

ここでSHGとあるのは周波数ωの強いレーザーの光によって発生する2ωの光(第二高調波)が励起子の効果で強調されてスペクトルに見えているもので、1973年にアメリカ、コーネル大学のH.Mahrらによってこの物質で見つけられました。

このように一光子と二光子過程による相補的な励起子スペクトルをどちらも吸収スペクトルとして最初に測定したのは、Nikitineの後を引き継いだGrunのグループのBivasらによる1972年の研究です。

筆者らがさらにこの測定を行ったのは、バンドギャップエネルギーや励起子の束縛エネルギーを再確認したかったからで、自分たちのその後の研究の基礎を自らで確かめておくことが重要だったからです。このような研究は新しい何かを調べる上ではぜひとも行うべき作業です。この結果、過去の他人の得た結果を確認し、彼らに敬意を示すだけでなく、時にその不十分だったり少し間違っていたりすることが発見されるというおまけもあります。

塩化銅とは対照的に亜酸化銅の結晶は反転対称があります。そのため電子と正孔の相対運動の波動関数がP関数で表される励起子が一光子の双極子遷移でできます。

しかし、反転対称のために価電子帯と伝導体の波動関数のパリティがどちらも偶関数なので、電子と正孔対のできる確率は低く、双極子遷移といっても塩化銅に比べると効率は低くなります。

また、亜酸化銅は通常は銅の鉱石として天然にあり、水に溶けないので試料として安定していて、しかも、励起子の光吸収スペクトルが可視光領域にあって技術的にも容易です。

上のグロスの写真の左に示したスペクトルは、1952年にGrossが測定したP励起子によるものです。当時は写真乾板でスペクトルを記録し、現像したものの黒さを記録しました。彼の研究の後を継いできた研究者の話では、寒いロシアの実験室で精密な分光研究をするために、彼は分光器材料の温度による伸縮効果の制御にとても苦労したそうです。

縦軸は光吸収を表し、横軸は左に向かって波長が短くなります。主量子数nはkと書かれています。彼等はn=2~6までの水素様の構造を見つけました。

3段になっている緩やかな吸収帯はフォノンの関係する遷移です。なお、n=1のS励起子による弱い吸収線もありますが、これは四重極遷移という双極子より弱いがなおゼロではない電子と電磁場との相互作用によるものです。この相互作用のパリティは偶なのでスペクトルに表れます。

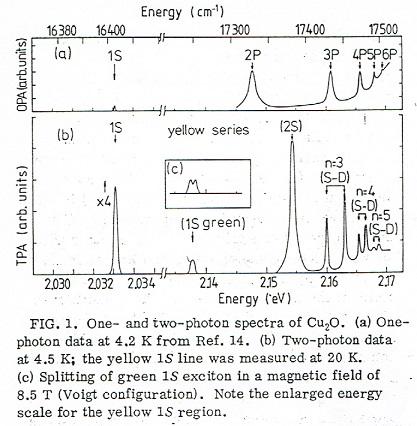

1981年、ドイツのFroehlichのグループは、一光子と二光子励起による励起子の吸収スペクトルを詳しく測定しました。次の図は、その論文にあるスペクトルです。P励起子についてはGrossと同様、n=2~6を、また、S励起子についてはn=1~5までを実測しました。

1995年に筆者のグループでも同様のスペクトルを追試しました。筆者の当初の動機はこの励起子のスペクトルを教材に使うことでした。当時筆者のグループでは、励起子がボソンなので、ボース・アインシュタイン凝縮(BEC)という量子統計力学的現象に興味を持っていました。ある時、米国のグループの実験で、この物質の励起子がBECを起こしたことを見つけたという話があり、筆者は亜酸化銅という教科書的な試料で本当にBECが実現したのならば、大学院生のための教材として追試するのはふさわしいと考えました。しかし、当時、試料をどのように入手すればいいか分かりませんでした。

たまたまある趣味の鉱石店で天然の結晶が売り物としてあったので、試しに購入してみました。そして、手始めに研究室の仲間が吸収スペクトルを測ってみたわけです。実際に得られた測定結果をみると、実に綺麗な水素様のスペクトルが見えていて、なるほど教科書に掲載されてきたはずだと感心しました。Grossは無数の物質の中であえてこの物質に目を付けたのですが、どのように探し当てたのだろうとも思いました。

得られたスペクトルをFroehlichらのデータと比較してみると、新しく見つかったスペクトル線もありました。そこで論文を発表しようと思いました。しかし、このような教科書的な物質のよく知られたスペクトルについての話なので、論文にするポイントはなんだろう? タイトルをどうすべきだろう?と悩みました。結局、論文は”Revived interest on Yellow-Exciton series in Cu2O:An experimental aspect”としました。「良く知られたことだが、新しい可能性も秘めているので、新ためて見直してもいいのでは?」という提案のつもりでした。

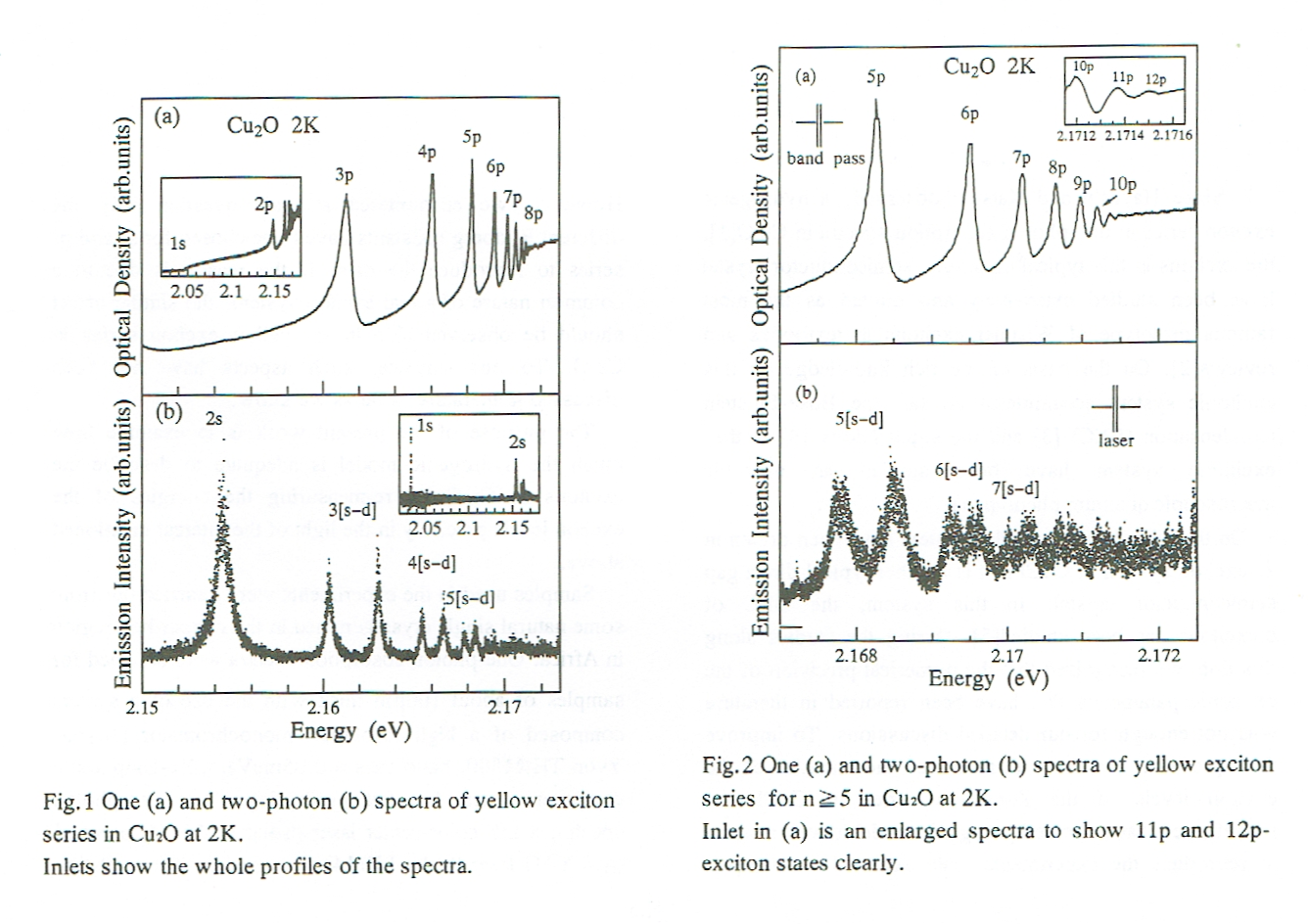

次の図がその時に実測したスペクトルです。上段が一光子吸収によるP励起子、下段が二光子スペクトルで、S励起子とD励起子です。ここではP励起子はn=2~12、S励起子ではn=1~7までがはっきり観測できました。使った分光装置は原子分光用の優れた性能を持っていましたが、流石にnがそれ以上大きい励起子のスペクトルを明瞭に分光することはできず、別の手法が必要でした。

この論文の原稿を練っている時、宇宙空間で発見されたリュドベリ原子のように、結晶中で悠々と動き回る大きな半径の励起子の効用についても書こうかと思いました。しかし、論文の査読者のあたりが悪いと「飛躍が大きすぎる!」と下手をすると原稿が送り返されることもあるので、ここはおとなしく控えました。因みにn=12では、励起子の半径は70nm程度となり、新型コロナウイルスより少し大きい程度になります。

筆者らはこの論文についてFroehlichと議論しました。論文のタイトルにある “Revived” に多少の効果があったのでしょうか、この後、彼らは再び本格的にこの物質の分光学に取り組み、2014年にはn=25までのスペクトルを測定することに成功し、次の論文として発表しました。“Giant Rydberg excitons in the copper oxide Cu2O”T.Kazimierczuk, D.Froehlich, S. Scheel, H. Stolz & M. Bayer、Nature 514, pp. 343–347(2014)

この場合は半径は~3μに達します。この例では、準位間の光学遷移を測定するには電波と赤外線の中間領域のフォトンが関わる新しい分光技術が必要で、彼らの熱意と技術力の高さに感心しました。この種の分光の老舗に新参が乗り込んできたので、俄然火が付いたのでしょうか。Froehlich氏はパワフルな研究者で、Mahrなどから面々と受け継がれているドイツ魂のこもった分光学のプロです。いろいろ教わったり刺激を受けたりしました。

この物質では近年別のバンドがかかわるワニア励起子も分光学的に調べられ、また研究も非常に精密になった論文が発表されています。これからもこの試料は励起子研究のモデル的な舞台になりつづけるものと思えます。

一方、最近はnが非常に大きい原子(リュドベリ原子)の研究が再び隆盛になって、いろいろな応用が模索されています。励起子の場合も同様な視点での研究が進んでいます。おそらく、励起子の研究も電磁波の分光学として進んでいる原子の科学と融合した新しいエキゾチック原子の科学として量子力学の応用への道が拓かれると思います。因みにポジトロニウムも原子核物理や宇宙物理学だけでなく、固体の表面や、格子欠陥、化学物質、更には生体物質から医学の分野へも発展して、発表論文数も相当なものに見えます。

亜酸化銅については、もともとは整流器、太陽電池やトランジスターの材料として最初に使われた物質ですが、品質が一定せずシリコンやゲルマニウムにその座を開け渡しました。最近は高品質な試料や、添加物の研究が盛んで、ふたたび表舞台へ登場しそうな雰囲気があります。ごく最近耳にした話では、日本の企業が亜酸化銅を使った高性能の太陽電池ができたとか、十分可能性があるだろうと期待しています。

コメント