11 タイムリーだったこと

投稿日 : 2021.12.20

励起子分子の二光子過程の重要な特徴は偏光依存性です。Hanamuraの理論によれば、塩化銅の励起子分子の角運動量はゼロとなります。ということは、右回りと左回りの円偏光の組み合わせでこの光学過程が起きていることになり、片方の円偏光だけではこの遷移は起きないことになります。当時この理論的予想は実験で確かめるまでもないこととみられていました。

筆者はこの考えを信じていなかったわけではありませんが、「あたり前のことが、あたり前であること」を自分で実験で確認してみたいと思いました。そんなに自然は簡単だろうか?と少しは思ってもいました。

実験で偏光を扱うには特有の注意が必要で、うっかりすると使う光学素子、(鏡やプリズム、回折格子など)によって光の偏光状態が乱されてしまいます。また、円偏光を作る光学素子も独特なもので、結構高価なものもあります。筆者それまであまり偏光を扱ったことがなかったので、この機会にと思って教科書を読み直し、丁寧に準備を整えて実験を進めました。東北大学のUetaグループは光学の古くからの研究室で、博物館で保管してもいいような古い装置に混じって、過去に使われた光学器具が保管されていました。光学の歴史は古く、装置や器具の形は完成度が高いので、いつでも最新の装置として使えます。また、昔の器具は非常に丁寧に作られていて、精度も高いものも多くあります。その中にフレネル菱面体(Fresnel rhomb)という円偏光を作る素子があり、これは紫外線を使う実験には最適でした。もしこれがなければ、新たに特注しなくてはならず、高価で納期も長くなっていたでしょう。古くからの研究室が代々受け継がれている場合には、ノウハウや器具が伝承されている利点があります。

さて、実際に試してみると、まさかと思うほど、実に見事に理論の通りの結果が得られました。

使っていたレーザー装置の特性から直線偏光のビームが出ていましたので、直線偏光の光は右回りと左周りの円偏光のコヒーレントな重なりですから、自動的にうまく二光子吸収が観測できていたのです。もし一方方向に回転する円偏光だけが出てくるレーザーを無意識に使っていたら、筆者たちは励起子分子の二光子吸収過程を見逃していたかもしれません。この実験では一本の右回りの円偏光のレーザービームを二つに分け、互いに向かい合わせに試料に当てています。(ご興味があれば、どうしてこれでうまく行くかを考えてみてください)

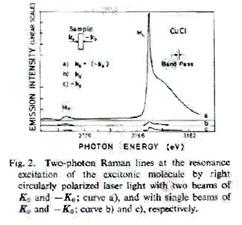

次のグラフは、励起子分子による発光の強度を測って、理論的に予想された二光子過程の予想を確認したもので、1978年の6月2日に受理された論文から引用したものです。この経験は、この物質での励起子分子の角運動量が驚くべき精度でゼロであることがわかるだけでなく、筆者が偏光を扱う技術を習得できた、とても教育的な経験でした。

それから2年ほど後のことだったでしょうか?

新しい職場での筆者のグループの一員だったKuwata(現在はGonokami)が、K.Shimodaから教わったという興味深い情報を伝えてくれました。それはC. Wieman と T. W. Hanschによる水素原子と重水原子のドプラーフリーの2光子偏光分光による1S状態のLamb Shift(真空の揺らぎによって1Sや2S電子のエネルギーがずれる現象)の精密測定についての論文だったと思います。この分光法では二光子励起を例えば右回りの円偏光と直線偏光の組み合わせにすると、直線偏光の成分の左回りの円偏光成分との組み合わせによってだけ二光子過程が起きるので、直線偏光が楕円偏光に変化するのを利用して、共鳴エネルギーや遷移確率などが高感度で測定できます。

どういう事情だったかは忘れてしまいましたが、ある日、JRのある駅の近くの地下の喫茶店で会うことになり、「このアイデアを塩化銅の励起子分子に応用すれば、共鳴エネルギーや非線形性に伴う屈折率の変化を精度よく調べられそうなので、ぜひやってみたい」という提案を受けました。

この時、上の実験の経験から、彼の提案が塩化銅の励起子分子についてはとても有効であることがすぐ理解できましたので、早速その準備にかかることを勧めたのを覚えています。この研究は、彼の博士論文になりましたし、その後、筆者の研究室の有力な実験手段として、位相共役波と共に活用できたことはとてもラッキーなことでした。

コメント